Trebisacce-21/11/2022: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXIV dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo.

Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXIV dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo.

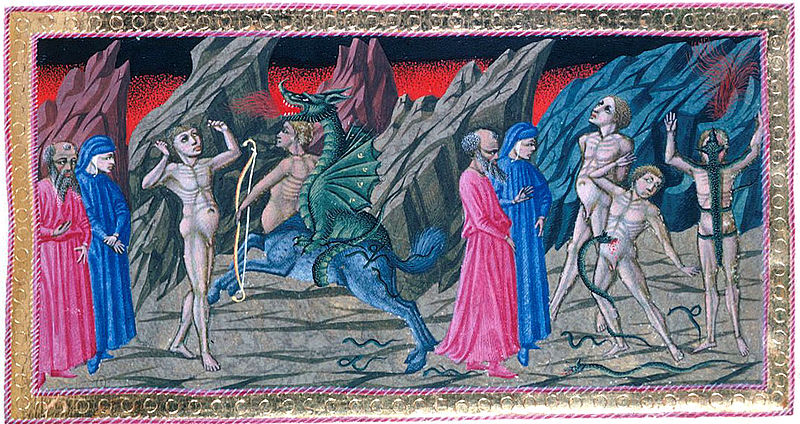

Canto-capitolo XXIV. Cerchio ottavo, Malebolge: la settima bolgia dei ladri. Sono morsi da serpenti e subiscono delle metamorfosi: inceneriscono e poi ritornano uomini, quindi serpenti e di nuovo uomini. Come in vita rubarono i beni degli altri commettendo violenze e danni anche morali e psicologici, ora sono derubati del loro corpo, sono costretti a subire in eterno il furto della loro persona fisica (contrappasso per analogia) e sono attraversati da orribili serpenti che tengono ben legate quelle braccia e quelle mani , una volta, così pronte e leste a rubare. Vanni Fucci bestia.

Il canto-capitolo XXIV inizia e prosegue con alcune similitudini per poi introdurre il lettore alla settima bolgia, dove i due Poeti potranno vedere cose sempre più inedite e incredibili e dove riescono ad approdare dopo un lungo e faticoso cammino, tanto faticoso che Dante, a un certo punto, si ferma e si siede perché il respiro gli manca e non ce la fa più a proseguire. Virgilio (la Ragione), però, intuisce che quella di Dante non è solo spossatezza ma anche uno di quei momenti in cui mostra perplessità, tentennamenti, paura, mancanza di coraggio nel proseguire un folle viaggio in cui ne sta vedendo di tutti i colori e di ogni genere: lo spavento e l’orrore sono enormi e appare anche comprensibile che un uomo in carne ed ossa possa avere dei momenti di riflessione, di stanchezza e anche di viltà e paura.

E dunque: In quella parte del giovanetto anno che ‘l sole i crin sotto l’Aquario tempra e già le notti al mezzo dì sen vanno, quando la brina in su la terra assempra l’imagine di sua sorella bianca, ma poco dura alla sua penna tempra; lo villanello a cui la roba manca, si leva, e guarda, e vede la campagna biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca, ritorna in casa, e qua e là si lagna, come ‘l tapin che non sa che si faccia; poi riede, e la speranza ringavagna, veggendo il mondo aver cangiata faccia in poco d’ora, e prende suo vincastro, e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quand’io li vidi sì turbar la fronte, e così tosto al mal giunse lo ‘mpiastro; chè, come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch’io vidi prima a piè del monte. Le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco riguardando prima ben la ruina, e diedemi di piglio. E come quei ch’adopera ed estima, che sempre par che ‘nnanzi si proveggia, così, levando me su ver la cima d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa; ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”.

Non era via da vestito di cappa, chè noi a pena, ei lieve e io sospinto, potavam su montar di chiappa in chiappa; e se non fosse che da quel precinto più che dall’altro era la costa corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché Malebolge inver la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l’una costa surge e l’altra scende: noi pur venimmo al fine in su la punta onde l’ultima pietra si scoscende. La lena m’era del polmon sì munta quand’io fui su, ch’i’ non potea più oltre, anzi m’assisi nella prima giunta: In quella parte dell’anno iniziato da poco (tra il 21 gennaio e il 21 febbraio), in cui il sole rafforza man mano i suoi raggi sotto la costellazione dell’Acquario, e presto le notti avranno una durata che corrisponde alla metà della durata del giorno solare, quando la brina, ricoprendo il terreno, sembra imitare l’immagine della neve, la sua bianca sorella, ma la sua sostanza dura, resiste poco (perché si scioglie rapidamente); ebbene, il povero contadinello, il giovane pastore che non ha cibo per lui e neppure il foraggio per le sue pecore, si alza dal suo letto, guarda e vede che tutto intorno è bianco (perché ha nevicato e non potrà uscire per procurarsi ciò che gli serve), e così, si batte con la mano sull’anca in segno di sconforto, ritorna nella casa, si lamenta da una camera all’altra, come il poveretto che non sa cosa fare per guadagnarsi da mangiare; poi ritorna sull’uscio e riprende a sperare vedendo che fuori, essendosi sciolta la brina, la terra ha presto cambiato aspetto, e, così, prende il bastone e fa uscire fuori le pecorelle per il pascolo. Allo stesso modo mi ha fatto sbigottire Virgilio quando ho visto il suo volto turbato, avvilito nell’aspetto ma presto, rapidamente al male è arrivato il rimedio; infatti, appena siamo giunti al ponte franato, la mia guida si è rivolta verso di me con lo stesso aspetto, espressione amorevole che ho notato in lui (nella selva oscura) ai piedi del dilettoso colle, monte (simbolo di bene e di virtù). Virgilio, dopo aver ben considerato, riflettuto fra sé sullo stato della frana e aver preso la sua decisione sul da fare, ha aperto le braccia e mi ha preso e mi ha sollevato (per aiutarmi nella non facile salita).

Come colui che agisce e riflette, valuta, e che sembra sempre prevedere prima di agire, così Virgilio, spingendomi, aiutandomi a salire sulla sommità, sulla cima della sporgenza rocciosa, si avvede di un’altra sporgenza, di un altro masso sporgente e mi dice di aggrapparmi a quella, ma prima di farlo, cercare di vedere, provare se è abbastanza salda da reggere il mio peso. La nostra via non era certo adatta alle cappe di piombo degli ipocriti, poiché già noi, lui leggero (perché anima) e io corpo da lui sospinto, aiutato, riusciamo appena a salire su arrampicandoci di sporgenza in sporgenza; e se non fosse accaduto che la parete su quell’argine (tra sesta e settima bolgia) fosse più breve e più bassa che non di quello opposto, non so lui (che è un’anima) ma io sarei certo stato vinto, sopraffatto dalla stanchezza, dalla fatica. Ma proprio perché l’ottavo cerchio di Malebolge pende (cioè è inclinato) verso l’apertura del profondo pozzo centrale che è molto in basso, la posizione di ciascuna bolgia comporta, fa sì che l’argine esterno sia più alto mentre quello interno (tra la sesta e la settima bolgia) più basso: purtuttavia, alla fine, siamo arrivati alla sommità, sulla sporgenza più alta del settimo argine, da cui si stacca l’ultima roccia, pietra della frana.

Il respiro, il fiato dei miei polmoni era stato così spremuto, esaurito che, una volta su quella cima, io non sarei più riuscito ad andare oltre e, anzi, non appena giunto lì, mi sono seduto.

Insomma, Dante arriva sulla sommità del settimo argine col fiato corto e pare che non sia più in grado di proseguire nel folle viaggio. Non solo stanchezza ma forse anche paura e più di una perplessità e, così, Virgilio (la Ragione), che forse ha intuito che non si tratta solo di stress fisico, gli dà una risoluta, energica scrollata e lo sprona a rialzarsi e riprendere il cammino perché la fama non si conquista stando beati in un bel letto con belle coperte e comodi cuscini, e senza la fama (che nasce dalle nostre opere, dal ben operare sulla Terra) non si lascia nulla di noi, nessuna traccia una volta morti e l’uomo passa come il fumo nell’aria e la schiuma nell’acqua, cioè è stato inutilmente sul mondo, la sua presenza è stata vana. Dunque, Virgilio, per far ripartire il suo stanco discepolo e ricordargli di essere sempre coraggioso e battagliero (e resiliente, diremmo oggi), utilizza una splendida metafora sulla fama, che è una vergogna per l’uomo che non la consegue; inoltre, c’è anche l’urgenza di salire per ben più alta scala (il Purgatorio, dove si può osservare come l’uomo espia le colpe, si purifica e può aspirare alla virtù e a una condizione di salvezza che conduce alla visione celeste, di Dio) e, dunque, non basta allontanarsi dai dannati dell’Inferno: Omai convien che tu così ti spoltre, chè, seggendo in piuma, in fama non si vien, né sotto coltre; sanza la qual chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere ed in acqua la schiuma. E però leva su: vinci l’ambascia con l’animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s’accascia. Più lunga scala convien che si saglia; non basta da costoro esser partito: se tu m’intendi, or fa sì che ti vaglia: È necessario, bisogna che tu, con queste fatiche, ti spigrisca, perché stando, vivendo comodamente, come dei poltroni, stando seduti su comodi cuscini o sotto belle coperte, non si conquista la fama, la grandezza, la gloria. E chi spreca la propria vita senza la conquista della fama, di sé lascia sulla terra la traccia che lascia il fumo nell’aria o la schiuma nell’acqua. E perciò alzati: supera, vinci l’affanno, la stanchezza (e ogni tentennamento e perplessità…) con quella forza d’animo con cui si vince, si supera ogni ostacolo, se non si lascia abbattere, avvilire dal peso del corpo. Occorre che sia salita ben più lunga, alta scala (quella che porta alla montagna del Purgatorio); non è sufficiente allontanarsi, lasciarsi alle spalle tutti i dannati (tutto il male dell’Inferno: occorre il successivo passaggio dell’espiazione che conduce alla salvezza). Se hai ben compreso il senso profondo delle mie parole, cerca di fare in modo che ti siano utili, che possano giovarti (ridandoti forza e coraggio).

Spiega bene il Sapegno che il nocciolo del discorso allegorico di Virgilio è così traducibile: …il peccatore pentito deve riacquistare la pienezza del suo libero arbitrio, per dominare con assiduo esercizio tutte le tentazioni del male, e salire al bene attraverso la difficile via dell’espiazione.

L’allegorica esortazione-ammonimento di Virgilio ha fatto breccia e viene immediatamente recepita dal discepolo, il quale, infatti, dice che: Leva’mi allor, mostrandomi fornito meglio di lena ch’i’ non mi sentia, e dissi: “Va, ch’i’ son forte e ardito”: Allora mi sono alzato, mostrando di avere più forza di quanta realmente ne sentissi, e ho detto: Va (pure avanti), che io sono, mi sento forte e coraggioso (per continuare il folle viaggio, una folle impresa che nell’Inferno risulta stancante e quasi insormontabile e impossibile da continuare di fronte a tanto male, perdizione e abiezione di cui l’uomo-feccia è capace).

Così, i due Poeti prendono a camminare sul ponte (della settima bolgia) che è roccioso, stretto e disagevole, e più in salita, più ripido di quello di prima (su per lo scoglio prendemmo la via, ch’era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria). Dante parla, mentre cammina, per non apparire (agli occhi di Virgilio) stanco, fiacco; siccome qualche dannato ha ascoltato le sue parole, ecco che dalla bolgia esce e si sente la voce di un castigato, inadeguata, non adatta (per la forte rabbia del peccatore) a parlare in modo chiaro, comprensibile (parlando andava per non parer fievole; onde una voce uscì dell’altro fosso, a parole formar disconvenevole). Dante dice di non aver capito quello che ha detto il dannato, sebbene si trovasse già sulla sommità del ponte che, in quel punto, passa sulla settima bolgia: certo, chi ha parlato, ha dato l’impressione di essere in movimento, che camminasse (non so che disse, ancor che sovra ‘l dosso fossi dell’arco già varca quivi: ma chi parlava ad ire parea mosso). Io era volto in giù, ma li occhi vivi non poteano ire al fondo per lo scuro; per ch’io: “Maestro, fa che tu arrivi dall’altro cinghio e dismontiam lo muro; chè com’io odo quinci e non intendo, così giù veggio e neente affiguro”: Dante ha lo sguardo e gli occhi attentamente (oppure: di uomo vivo) rivolti nel fondo della bolgia, ma dice che essi non riescono a penetrare nella sua oscurità, per cui si rivolge a Virgilio e gli chiede di fare in modo di arrivare all’altro argine (tra settima e ottava bolgia) e di scendere per la parete (di quell’argine, e cioè di scendere dalla sommità in cui si trovano), perché: di qui io sento ma non capisco (le parole), e allo stesso modo vedo nel fondo ma non riesco a discernere, a distinguere nulla. Virgilio gli dice di rispondergli se non con l’azione, l’agire, poiché alla giusta, onesta richiesta si deve rispondere e soddisfare in silenzio ma con i fatti (Altra risposta non ti rendo se non lo far; chè la dimanda onesta si de’ seguir con l’opera tacendo). Così discendono e la scena che vedono è sempre più da romanzo o da film dell’orrore: Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s’aggiugne con l’ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta; e vidivi entro terribile stipa di serpenti, e di sì diversa mena che la memoria il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua rena; chè se chelidri, iaculi e faree produce, e cencri con anfisibena, né tante pestilenze né sì ree mostrò già mai con tutta l’Etiopia né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.

Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude e spaventate, sanza sperar pertugio o elitropia: con serpi le man dietro avean legate; quelle ficcavan per le ren la coda e il capo, ed eran dinanzi aggrappate: Noi siamo discesi lungo il ponte da quell’estremità dove si congiunge con l’argine dell’ottava bolgia e, così, la settima, mi è apparsa ben chiara; ho potuto vedervi dentro un terrificante ammasso, coacervo di serpenti e di qualità, specie mai vista, strana, mostruosa che solo a ricordarli mi fa alterare, guastare il sangue. La Libia non si vanti più di avere nei suoi deserti sabbiosi i più numerosi e terribili serpenti; perché (qui è presente la lettura di Lucano) se essa genera, produce vari tipi di serpenti come chelidri (serpenti anfibi), iaculi (serpenti a forma di dardo), faree (serpente che solca il terreno con la coda), cencri (serpente screziato) e anfisibena (serpente con due teste), tuttavia essa, anche se unita con tutta l’Etiopia e il deserto dell’Arabia, sul Mar Rosso, non ha mai mostrato tanti animali pestiferi, velenosi, nocivi, malvagi come ne abbiamo visti in quella bolgia (la bolgia dei ladri).

Tra questa crudele e malvagissima abbondanza (di serpenti) corrono (per cercare di evitarli) anime nude e spaventate, senza alcuna speranza di trovare un buco, una cavità in cui nascondersi, rifugiarsi oppure di trovare l’elitropia (pietra che si credeva guarisse i morsi dei serpenti e che rendesse invisibili chi la portava con sé); hanno le mani legate dietro la schiena da serpenti; questi, si insinuando, fanno passare attraverso le reni la testa e la coda, e si aggrovigliano nella parte anteriore del corpo dei dannati.

Questo è il contrappasso riservato ai ladri in questa bolgia per analogia: come in vita usarono, con destrezza, inganno, frode e violenza, le loro belle mani per sottrarre denaro e altro ai propri simili, e, inoltre, riuscendo a penetrare, a insinuarsi, con tutto il loro corpo, nascostamente in ogni luogo, adesso lì, nell’Inferno, hanno le mani legate dai serpenti (simbolo di astuzia, inganno e malizia) e il loro corpo attraversato da questi ripugnanti e velenosi rettili. Non solo, ma il loro corpo subisce delle strane trasformazioni, delle metamorfosi proprio come ulteriore contrappasso, come dire che siccome in vita sottrassero di tutto al loro prossimo, infliggendo danni anche morali e psicologici, adesso questi malvagi subiscono, in eterno, il furto del loro stesso corpo, del loro stesso aspetto, della figura di uomini, della loro stessa personalità, visto che agirono peggio delle bestie, commettendo le peggiori violenze.

A questo punto, Dante ci fa conoscere uno di quegli uomini-feccia che a lui ripugnavano in maniera particolare per la loro estrema bestialità. Si tratta di Vanni, cioè Giovanni Fucci, ladro e omicida pistoiese, figlio bastardo, illegittimo di Guelfuccio di Gerardetto dei Lazzàri, attivo in politica per il partito dei Neri. Nel 1295 fu condannato in contumacia per alcuni delitti e atti da brigante, ma pare che non abbia mai pagato in alcun modo. Uomo particolarmente sanguinario e violento, fu conosciuto da Dante nel 1292. Nell’Inferno è collocato tra i ladri fraudolenti e non tra i violenti anche perché fu autore, non punito, di un furto sacrilego, pare avvenuto nel 1293: il tesoro della cappella di San Jacopo nel duomo di Pistoia, furto per il quale pagò, invece, un innocente poi riconosciuto tale. Pare che bestia fosse un vero e proprio soprannome con cui era chiamato e più conosciuto.

Dunque, tra una metamorfosi e l’altra (che non hanno nulla da invidiare a quelle di Lucano o ancor più di Ovidio), insieme a qualche calzante similitudine, ecco come Dante chiude il canto-capitolo con la scena orribile dell’orribile e ripugnante uomo-feccia Vanni Fucci, che si autodefinisce bestia dalla vita bestiale: Ed ecco a un ch’era da nostra proda, s’avventò un serpente che ‘l trafisse là dove ‘l collo alle spalle s’annoda. Né o sì tosto mai né i si scrisse, com’el s’accese ed arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse; e poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per sé stessa, e ‘n quel medesmo ritornò di butto: così per li gran savi si confessa che la fenice more e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appressa. Erba né biada in sua vita non pasce, ma sol d’incenso lacrime e d’amomo, e nardo e mirra son l’ultime fasce. E qual è quel che cade, e non sa como, per forza di demon cha terra il tira, o d’altra oppilazion che lega l’omo quando si leva, che ‘ntorno si mira tutto smarrito della grande angoscia ch’elli ha sofferta, e guardando sospira; tal era il peccator levato poscia.

Oh potenza di Dio, quant’è severa, che cotai colpi per vendetta croscia!

Lo duca il domandò poi chi ello era; per ch’ei rispuose: “Io piovvi di Toscana, poco tempo è, in questa gola fera. Vita bestial mi piacque e non umana, sì come a mul ch’i’ fui; son Vanni Fucci bestia, e Pistoia mi fu degna tana”.

E io al duca: “Dilli che non mucci, e domanda che colpa qua giù ‘l pinse; ch’io ‘l vidi uomo di sangue e di crucci”. E ‘l peccator, che ‘ntese, non s’infinse, ma drizzò verso me l’animo e ‘l volto, e di trista vergogna si dipinse; poi disse: “Più mi duol che tu m’hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando fui dell’altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi: in giù son messo tanto per ch’io fui ladro alla sagrestia de’ belli arredi, e falsamente già fu apposto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di fuor da’ luoghi bui, apri li orecchi al mio annunzio, e odi: Pistoia in pria de’ Neri si dimagra; poi Fiorenza rinova gente e modi. Tragge Marte vapor di val di Magra ch’è di torbidi nuvoli involuto; e con tempesta impetuosa e agra sovra Campo Picen fia combattuto; ond’ei repente spezzerà la nebbia, sì ch’ogni Bianco ne sarà feruto.

E detto l’ho perché doler ti debbia!”…

Insomma: Vanni Fucci si conferma quello che è sempre stato e in eterno sarà: un ripugnante uomo-feccia, un mal nato che ci tiene a mantenere le proprie infelici caratteristiche di omicida, di sanguinario, di violento e di ladro, anche di cose sacre. Scoperto da Dante (che prova ribrezzo persino a rivolgergli la parola e, infatti, chiede a Virgilio di interloquire con quella specie di essere umano), Vanni Fucci si mostra crucciato per esser stato colto da Dante, dal suo nemico politico e soprattutto morale e religioso, in quel terribile castigo eterno e, dopo aver confessato di esser quel che è stato, per vendicarsi, sputa veleno su Dante predicendo le sue future sventure, per cui non potrà sperare di poter ritornare a Firenze in quanto i Bianchi saranno sconfitti dai Neri. Con un malvagio e beffardo sorriso mefistofelico che si può immaginare sul suo volto crudele, Vanni Fucci fa sapere a Dante di dirglielo affinchè provi dolore, per farlo soffrire, come dire: te lo dico apposta per farti soffrire! Toh, pigliati questo! E, infatti, nel canto-capitolo successivo, questo suo pensiero contro Dante sarà, nei fatti e in maniera sacrilegamente eclatante, rivolto contro Dio con un gestaccio delle mani.

E dunque: Ecco che ad un dannato, che si trova nella parte dell’argine in cui siamo noi, un serpente si avventa e lo trafigge dove il collo si congiunge con le spalle (cioè alla gola). Mai una o o una i sono state scritte con tanta rapidità come quel dannato si è acceso e si è bruciato e, cadendo per terra, è stato necessario, naturale che si trasformasse tutto in cenere; e dopo che si è trovato per terra così distrutto (perché incenerito), la polvere si è raccolta da sé, da sola e, di colpo, è ritornato quello di prima (cioè uomo); i grandi saggi, i filosofi e soprattutto i poeti, attestano che allo stesso modo la fenice muore e poi rinasce dalle sue ceneri, quando compie i cinquecento anni di età; durante la sua vita non si nutre né di erba e né di biada ma solo di sostanze odorifere, aromatiche come le gocce di incenso, di amomo e muore distesa su nardo e mirra poste nel suo nido. E come accade all’epilettico che cade per terra e non sa come, se per ossessione e forza demoniaca o per qualche ostruzione che impedisce la normale circolazione sanguigna (altri: degli spiriti vitali) facendo perdere la coscienza, e che quando rinviene, riprende conoscenza si guarda intorno tutto stordito, smarrito per la grande sofferenza fisica, e mentre guarda sospira; allo stesso modo si è comportato il peccatore dopo essere ritornato uomo.

(Segue una delle tipiche esclamazioni dantesche esaltanti la Potenza e la Giustizia divine): Oh potenza di Dio, com’è giustamente severa e come scaglia con violenza i suoi colpi per la giusta vendetta, per la giusta punizione (dei peccatori)!

Virgilio chiede al dannato chi egli sia, per cui egli risponde: Io sono precipitato, piombato, poco tempo fa, da poco, dalla Toscana in questa terribile, crudele bolgia. A me (sulla Terra) è piaciuto vivere una vita da bestia e non da uomo, proprio come si addice al bastardo che sono stato, sono Vanni Fucci bestia e Pistoia è stata la mia degna tana.

Dante dice a Virgilio di dire, a sua volta, a Vanni Fucci di non scappare, di non nascondersi e di chiedergli quale colpa lo ha fatto finire quaggiù, perché: io l’ho conosciuto come uomo sanguinario e violento (litigioso, facile all’ira violenta). Il peccatore, che ha udito le mie parole, non ha esitato, ma ha rivolto verso di me il suo volto e il suo animo, ed è subito arrossito per la vergogna (di esser stato riconosciuto, smascherato e colto in flagrante nella giusta ma disonorevole punizione eterna e nella condizione di vigliacco che cerca di scappare di qua e di là per sfuggire ai serpenti e alle umilianti e avvilenti metamorfosi).

Vanni Fucci confessa a Dante di essere indispettito, irritato e crucciato per esser stato scoperto: Mi duole di più il fatto che tu mi abbia colto in un luogo miserabile e umiliante, nella triste condizione (umana…) che puoi vedere, che non quanto mi abbia addolorato morire. Non posso negare di risponderti a quello che chiedi: sono stato collocato in questa bolgia, così in basso (invece che in quella dei violenti), perché ho commesso il furto di preziosi arredi nella sacrestia della cappella di San Jacopo, nel duomo di Pistoia, furto che è stato falsamente attribuito ad altri. Ma affinchè tu non gioisca di avermi visto qui, in questa umiliante, miserevole e disonorevole condizione, se mai tu dovessi uscire dai luoghi bui, tenebrosi dell’Inferno, apri (bene) le orecchie alla mia profezia e ascolta: in un primo momento, Pistoia manderà in esilio i Neri (per la vittoria dei Bianchi); dopo qualche tempo, però, Firenze cambierà governo e leggi (perché vinceranno i Neri). Marte (dio della guerra) farà scendere dalla Lunigiana un fulmine che è avvolto di dense, cupe nuvole e con aspra e crudele tempesta si combatterà sopra Campo Piceno (erroneamente, allora, ritenuta una località nei pressi di Pistoia), dove il fulmine, con violenza, spezzerà, disperderà il cerchio di nebbia, di nuvole, cosicchè ognuno della parte Bianca sarà colpito, ne subirà le conseguenze, perché i Bianchi saranno sconfitti (siamo tra il 1302 e il 1306). E questo te l’ho detto affinchè tu ne prova dolore, per farti soffrire!

Il vigliacco e rabbiosamente impotente Vanni Fucci bestia si vendica così per il fatto di essere stato colto da Dante in quell’orribile bolgia. Ma con tale conclusione cinica, beffarda e inutilmente crudele non fa altro che confermare la sua natura malvagia e la sua abiezione morale, sulla quale si erge luminosa la grandezza umana e morale del suo nemico Dante che, nel canto-capitolo successivo, saprà come vendicarsi contro l’uomo-feccia, aiutato da Dio e anche dai mostruosi serpenti. Uomo-feccia nei confronti del quale il giudizio e la condanna morale sono sempre di più, implacabilmente, senza se e senza ma.