Amendolara-21/12/2022: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXV dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo.

Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXV dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo.

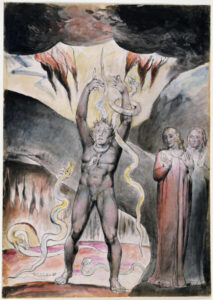

Canto-capitolo XXV. Siamo ancora nella settima bolgia dei ladri. Vanni Fucci e il suo triviale e blasfemo gesto rivolto contro Dio. L’invettiva di Dante contro Pistoia. Caco e i ladri fiorentini Agnolo (Angelo) Brunelleschi, Cianfa Donati, Francesco dei Cavalcanti, Buoso dei Donati (o, forse, degli Abati), Puccio Sciancato (perché zoppo) e le loro impressionanti metamorfosi, metafora della degenerazione morale e politica di Firenze. Il contrappasso è simile a quello già visto per i precedenti dannati ma ancora più terribile e avvilente.

Con tecnica narrativa sempre più notevole, proprio da romanzo che vuol tener il lettore inchiodato al tavolo in continua tensione e suspense, Dante prosegue nella narrazione sulla bolgia dei ladri con Vanni Fucci bestia che alza le mani rivolgendole al Cielo e mettendo i due pollici in mezzo ai diti indici e medi per lanciare il suo empio e blasfemo urlo di sfida: Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: “Togli Dio, ch’a te le squadro!”: Tiè! Prendi queste, Dio, che io le ho aggiustate proprio per te! Oppure: che io le dedico proprio a te! O anche: Prendile, sono dirette verso di te; le faccio, ben squadrate, contro di te!… Un gestaccio plebeo e volgarissimo che, dalle mie parti, al Sud, una volta si definiva con le espressioni far capocchia, prenditi sta capocchia! Potrebbe essere paragonato a quello postmoderno del dito medio rivolto in alto come per dire: fottiti!… Il volgare, sprezzante e blasfemo gesto che conferma il personaggio nella sua bestialità, pare che avesse un punto di riferimento reale nella località di Carmignano, vicino a Pistoia, dove, sulla rocca del castello, erano state realizzate due braccia di marmo proprio con le dita delle mani con quel gesto pietrificato e rivolto, con sentimento di disprezzo e di sfida, verso la nemica Firenze.

Il miserabile dannato viene immediatamente punito e neutralizzato da Dio e dai serpenti (questa volta aiutanti di Dio e di Dante e non nemici); segue la dura invettiva dantesca contro Pistoia (a conferma dell’odio e delle rivalità tra Comuni) e l’apparizione, sulla scena, del mitico Caco, il ladro ucciso a mazzate da Ercole: Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, perch’una li s’avvolse allora al collo, come dicesse ‘Non vo’ che più diche’; e un’altra alle braccia, e rilegollo, ribadendo sé stessa sì dinanzi, che non potea con esse dare al crollo. Ahi Pistoia, Pistoia, chè non stanzi d’incenerarti sì che più non duri, poi che in mal far lo seme tuo avanzi? Per tutt’i cerchi dello ‘nferno scuri non vidi spirto in Dio tanto superbo, non quel che cadde a Tebe giù dai muri. El si fuggì che non parlò più verbo; e io vidi un centauro pien di rabbia venir chiamando: “Ov’è, ov’è l’acerbo?”: Da quel momento in poi le serpi mi sono state amiche (perché soddisfano il desiderio di Dante di neutralizzare il superbo e tracotante dannato), in quanto una di esse gli si è avvolta (proprio dopo che aveva finito di bestemmiare contro Dio) al collo come se volesse dire: Non voglio che tu dica altro (hai parlato fin troppo!); e un altro serpente gli ha avvolto le braccia e gliele ha legate, annodando se stessa davanti al peccatore in modo tale che non avrebbe più potuto fare più alcun minimo movimento (Vanni è completamente immobilizzato e neutralizzato dai due serpenti).

Ahi, Pistoia, Pistoia, perché non deliberi, non decidi di incenerirti così smetti di esistire, visto che nelle malvagità superi i tuoi progenitori? (Secondo la leggenda, Pistoia sarebbe stata fondata dai superstiti dell’esercito di Catilina, e cioè da briganti e altra gente feroce e crudele).

Per tutti i bui e tenebrosi cerchi dell’Inferno non ho mai visto un’anima tanto empia contro Dio (come Vanni Fucci), neppure Capaneo, che cadde a Tebe fulminato da Giove. Vanni si allontana, fugge da quel luogo senza dir più una parola (ormai impotente e silenziato dai serpenti); e intanto Dante vede un centauro tutto rabbioso e indignato nei confronti dell’empio dannato, tanto che avanza gridando minaccioso: Dov’è? Dov’è l’empio, il ribelle? (Sottinteso: che glielo faccio vedere io come lo concio per le feste!… (Il centauro è Caco, punito anche lui come ladro, è così schifato dell’empio Vanni da presentarsi sulla scena come suo punitore… Nell’Eneide di Virgilio è uomo-satiro, figlio di Vulcano, che viveva sul Monte Aventino; ladrone crudele e orribile, sarà ucciso da Ercole, dopo avergli rubato le giovenche).

Segue la scena con Caco e Virgilio che spiega a Dante di che tipo di ladro si tratta, e, intanto, si fanno avanti altri castigati: Maremma non cred’io che tante n’abbia quante bisce elli avea su per la groppa infin dove comincia nostra labbia. Sovra le spalle, dietro dalla coppa con l’ali aperte li giacea un draco; e quello affuoca qualunque s’intoppa.

Lo mio maestro disse: “Questi è Caco, che sotto il sasso di monte Aventino di sangue fece spesse volte laco. Non va co’ suoi fratei per un cammino, per lo furto che frodolente fece del grande armento ch’elli ebbe a vicino; onde cessar le sue opere biece sotto la mazza d’Ercule, che forse li ne diè cento, e non sentì le diece”. Mentre che sì parlava, ed el trascorse e tre spiriti venner sotto di noi, de’ quai né io né ‘l duca mio s’accorse, se non quando gridar: “Chi siete voi?”: per ché nostra novella si ristette, ed intendemmo pur ad essi poi. Io non li conoscea; ma ei seguette, come suol seguitar per alcun caso, che l’un nomar un altro contenette, dicendo: “Cianfa dove fia rimaso?”: per ch’io, acciò che ‘l duca stesse attento, mi puosi il dito su dal mento al naso: Non credo che la Maremma abbia tanti serpenti quanti ne ha lui (Caco) sulla groppa (sulla parte cavallina, equina) fin dove inizia l’aspetto umano, cioè il volto. Sulla groppa, dietro alla nuca, gli sta un drago ad ali aperte; e vomita fuoco su chiunque s’imbatte in lui. Virgilio dice a Dante che quel centauro è Caco che, sotto la roccia, la rupe del monte Aventino, molto spesso ha versato tanto sangue umano. Non cammina insieme agli altri fratelli centauri (guardiani del primo girone del settimo cerchio, cioè ai violenti del Flegetonte, e si trova, invece, qui), a causa del furto del grande armento (cioè buoi e giovenche) di Ercole, che stava vicino a lui, fatto in maniera fraudolenta, cioè con grande astuzia (Caco aveva fatto procedere le bestie a ritroso per depistare Ercole); ma con questo astuto furto sono per sempre cessate le sue scellerate imprese perché Ercole lo ha ucciso con la sua mazza, clave, e forse gliene ha dati cento di colpi ma non ne ha sentito neanche la decima (perché è morto prima della decima mazzata).

Mentre Virgilio dice queste cose, nello stesso tempo, Caco passa oltre, si allontana e tre anime vengono sotto di noi (sotto perché i due Poeti sono sull’argine), dei quali né io né Virgilio ci siamo accorti, avveduti se non quando hanno gridato: Chi siete voi?: per la qual cosa, per questo motivo la nostra conversazione (o il racconto di Virgilio) si è interrotta e, da quel momento, la nostra attenzione si è concentrata soltanto su di loro (oppure: abbiamo rivolto l’attenzione soltanto a loro). Io non li conoscevo; ma è successo che, come per caso accade, che uno di loro ha dovuto nominare, chiamare, fare il nome di un altro, dicendo: Dove sarà rimasto Cianfa?: per cui, io, affinchè Virgilio stesse zitto e attento, ho messo il dito (l’indice) tra il mento e il naso (per dare il segnale di tacere: si tratta di peccatori fiorentini e per Dante è una vera ghiottoneria vedere come sono castigati e come avvengono le loro straordinarie metamorfosi).

Il dannato che ha nominato Cianfa è Agnolo (Angelo) Brunelleschi, della nobile famiglia fiorentina schierata prima con i Bianchi e poi coi Neri. Fu ladro di botteghe. Cianfa, cavaliere della famiglia dei Donati, di parte Nera, morto tra il 1283 e il 1289, fu grande ladro di bestiame, di bottiglie e di cassette delle botteghe (furto con scasso…). Poi entrano in scena altri tre ladri: Francesco dei Cavalcanti, Buoso dei Donati (o, forse, degli Abati) e Puccio Sciancato (zoppo).

Nel proseguire la narrazione di tutto quel che di straordinario e di incredibile ha visto, Dante si rivolge, ancora una volta, al lettore: Se tu se’ or, lettore, a creder lento ciò ch’io dirò, non sarà meraviglia, chè io che ‘l vidi, a pena il mi consento. Com’io tenea levate in loro le ciglia, e un serpente con sei piè si lancia dinanzi all’uno, e tutto a lui s’appiglia. Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia, e con li anterior le braccia prese; poi li addentò e l’una e l’altra guancia; li deretani alle cosce distese, e miseli la coda tra ‘mbedue, e dietro per le ren su la ritese. Ellera abbarbicata mai non fue ad alber sì, come l’orribil fera per l’altrui membra avviticchiò le sue. Poi s’appiccar come di calda cera fossero stati e mischiar lor colore, né l’uno né l’altro già parea quel ch’era, come procede innanzi dall’ardore per lo papiro suso un color bruno che non è nero ancora e ‘l bianco more. Li altri due ‘l riguardavano, e ciascuno gridava: “Ohimè, Agnel, come ti muti! Vedi che già non se’ né due né uno”. Già eran li due capi un divenuti, quando n’apparver due figure miste in una faccia, ov’eran due perduti. Fersi le braccia due di quattro liste; le cosce con le gambe e ‘l ventre e ‘l casso divenner membra che non fuor mai viste. Ogni primaio aspetto ivi era casso: due e nessun l’imagine perversa parea; e tal sen gìo con lento passo. Come ‘l ramarro sotto la gran fersa dei dì canicular, cangiando sepe, folgore par se la via attraversa, sì pareva, venendo verso l’epe delli altri due, un serpentello acceso, livido e nero come gran di pepe; e quella parte onde prima è preso nostro alimento, all’un di lor trafisse; poi cadde giuso innanzi lui disteso. Lo trafitto ‘l mirò, ma nulla disse; anzi, co’ piè fermati, sbadigliava pur come sonno o febbre l’assalisse. Elli ‘l serpente, e quei lui riguardava; l’un per la piaga, e l’altro per la bocca fummavan forte, e il fummo si scontrava.

Dunque: Se tu adesso, lettore, sarai restio a credere a quello che io dirò, non mi meraviglio perché io, che ho visto, riesco appena a consentire a me stesso di crederci (tanto è straordinario e fuori del comune). Mentre io ho gli occhi rivolti, fissi su di loro, ecco che un serpente munito di sei zampe (è Cianfa) si lancia contro la parte anteriore di un dannato (è Agnolo), e si avvinghia, si lega completamente a lui. Con le zampe centrali gli lega la pancia, con quelle anteriori gli afferra, avvolge le braccia, poi lo addenta sull’una e l’altra guancia; le zampe posteriori distende sulle cosce del dannato e introduce la coda tra le due gambe, cosce, e poi la tende di nuovo per farla attaccare, aderire al dorso.

Mai pianta di edera è stata così abbarbicata ad un albero così come la terrificante bestia, serpente si è legata così fortemente alle membra del dannato. Poi si sono appiccicati, fusi come se fossero stati di calda cera e hanno mischiato, confuso i loro colori, (si sono talmente compenetrati che) né il corpo dell’uomo né quello del serpente hanno più il colore, l’aspetto di prima, (proprio) come avviene quando si accende un lato di un pezzo di carta bianca e davanti alla fiamma avanza un colore bruno che non è ancora nero (come si vede quando la carta è bruciata) ma non è più il bianco di prima.

Gli altri due dannati (Buoso dei Donati e Puccio Sciancato) li osservano meravigliati, sbigottiti e ciascuno di essi grida: Ohimè, Angelo, come ti trasformi! Guarda che non sei più né tutti e due (perché fusi in un sol corpo) e neppure uno solo (ma sei qualcosa di mostruoso, né pesce e né carne). Le due teste si sono già fuse e diventate una sola, un solo (mostruoso) volto, quando ci appaiono due figure (d’uomo e di serpente) mescolate in una sola faccia, in cui si sono confuse, compenetrate le sembianze di due dannati (perduti, che si annullano, si perdono, l’uno nell’altro in un solo volto). La metamorfosi è da film d’orrore: delle quattro liste, braccia, di prima (cioè de due braccia umane e le due zampe anteriori del serpente) si sono prodotte due sole liste, braccia (della mostruosa bestia infernale); le cosce insieme alle gambe, il ventre e il petto, il torace diventano (orribili, terrificanti) membra mai viste prima. Ogni precedente aspetto (di entrambi) è stato cancellato, distrutto, scomparso: la deformata, mutata immagine, figura che ne è scaturita è quella di un essere mostruoso e indefinibile, che non è due e non è neppure nessuno, e che (come essere mostruoso) procede, cammina con passo lentissimo (e impacciato).

Segue una similitudine: Come il ramarro quando è sferzato dai raggi del sole nei giorni della Canicola (il 23 luglio e il 23 agosto), quando cambia siepe, appare veloce come un fulmine se attraversa una via, così sembra, dirigendosi verso i ventri, le pance degli altri due dannati, un serpentello infuriato (pieno d’ira e di veleno), livido e nero come un granello di pepe (è Francesco dei Cacalcanti); ha trafitto l’ombelico, da dove noi traiamo il nostro primo alimento, ad uno di loro; poi è caduto per terra disteso davanti a lui. Il dannato trafitto (è Buoso dei Donati) lo guarda ma non dice nulla; e anzi, rimasto immobilizzato, ha sbadigliato come se fosse assalito da sonno o febbre (come in un incantesimo, in una sorta di pnosi). Egli osserva il serpente e questo lui; l’uno attraverso la ferita del morso del serpentello e questo attraverso la bocca, emettono molto denso fumo e questo fumo finisce per incontrarsi e confondersi, provocando la reciproca trasformazione delle due nature.

A questo punto, Dante-autore ha uno scatto d’orgoglio e anche di sfida nei confronti dei suoi grandi predecessori e maestri nelle metamorfosi e, sempre più consapevole della propria grandezza di poeta e, in una parola, della propria genialità (come appare in più di un passo della Commedia), scrive che Lucano e Ovidio possono benissimo tacere, starsene in silenzio perché, a confronto delle metamorfosi straordinarie e inedite che sono partorite dalla sua eccezionale immaginazione, dalla sua alta fantasia, così potente, quelle di cui si legge nei loro libri sono ben poca cosa. Quindi, dopo aver fatto questa premessa, Dante prosegue illustrando le metamorfosi dei dannati e dei serpenti con cui si fondono e intescambiano orribilmente in scene orrorifiche, terrificanti che rappresentano anche il modo in cui sono eternamente e adeguatamente puniti i ladri in quella bolgia. E dunque: Taccia Lucano là dove tocca del misero Sabello e di Nassidio, e attenda a udir quel ch’or si scocca. Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio; chè se quello in serpente e quella in fonte converte poetando, io non lo ‘nvidio; chè due nature mai a fronte non trasmutò sì ch’amendue le forme a cambiar lor matera fosser pronte. Insieme si risposero a tai norme, che ‘l serpente la coda in forca fosse, e il feruto ristrinse insieme l’orme. Le gambe con le cosce seco stesse s’appicar sì, che ‘n poco la giuntura non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura che si perdeva là, e la sua pelle si facea molle, e quella di là dura. Io vidi intrar le braccia per l’ascelle, e i due piè della fiera, ch’eran corti, tanto allungar quanto accorciavan quelle. Poscia li piè di retro, insieme attorti, diventaron lo membro che l’uom cela, e ‘l miser del suo n’avea due porti.

Mentre che ‘l fummo l’uno e l’altro vela di color novo, e genera il pel suso per l’una parte e dall’altra il dipela, l’un si levò e l’altro cadde giuso, non torcendo però le lucerne empie, sotto le quai ciascun cambiava muso. Quel ch’era dritto, il trasse ver le tempie, e di troppa matera ch’in là venne uscir li orecchi delle gote scempie: ciò che non corse in dietro e si ritenne di quel soverchio, fe’ naso alla faccia, e le labbra ingrossò quanto convenne. Quel che giacea, il muso innanzi caccia, e li orecchi ritira per la testa come face le corna la lumaccia; e la lingua, ch’avea unita e presta prima a parlar, si fende, e la forcuta nell’altro si richiude; e ‘l fummo resta.

L’anima ch’era fiera divenuta, suffolando si fugge per la valle, e l’altro dietro a lui parlando sputa. Poscia li volse le novelle spalle, e disse all’altro: “I’ vo’ che Buoso corra, com’ho fatt’io, carpon per questo calle”. Così vid’io la settima zavorra mutare e trasmutare; e qui mi scusi la novità se fior la penna abborra. E avvegna che li occhi miei confusi fossero alquanto, e l’animo smagato, non poter quei fuggirsi tanto chiusi, ch’i’ non scorgessi ben Puccio Sciancato; ed era quel che sol, de’ tre compagni che venner prima, non era mutato: l’altr’era quel che tu, Gaville, piagni: Ormai Lucano (dopo la mia narrazione-invenzione) taccia nei passi in cui (nel suo poema Farsaglia) racconta gli episodi dell’infelice Sabello e di Nassidio (morsi da serpenti nel deserto di Libia, il primo incenerisce e il secondo si gonfia tanto fino a scoppiare e mutarsi in una massa informe), e stia attento ad ascoltare quello che adesso scocca (dall’arco della mia fantasia, immaginazione, ingegno). Taccia (anche) Ovidio a proposito di Cadmo (fondatore di Tebe) e di Aretusa (una ninfa), perché se il primo trasforma, nel suo poema (le Metamorfosi), in serpente e la seconda in una fonte, io non provo invidia (perché le mie metamorfosi sono più fantasioe, più ingegnose); poichè (egli non ha mai descritto la trasformazione di) due nature, l’umana e la serpentina, poste l’una di fronte all’altra, in modo tale che entrambi i soggetti, gli esseri fossero pronti a scambiarsi reciprocamente i loro corpi, le loro rispettive materie fisiche, sostanze, essenze.

Le due nature corrispondono vicendevolmente secondo tale modo, regola, per cui il serpente spacca, divide la sua coda in due, a forca (per formare le gambe), e il dannato (che è stato ferito all’ombelico) unisce le due gambe per farne una sola, cioè per fare la coda. Le gambe con le cosce si sono attaccate, unite talmente che, in breve tempo, la linea, il punto di congiunzione dei due arti non mostra alcun segno, è cioè diventata invisibile. La coda del serpente, che si è divisa in due, assume, prende man mano la forma, la figura delle gambe umane, la quale si va perdendo nell’uomo, e la pelle del serpente diventa liscia e tenera mentre quella dell’uomo si indurisce (insomma: la figura, l’aspetto che l’uomo perde diventando serpente, l’acquista il serpente diventando uomo). Io ho visto (simultaneamente) le braccia del dannato entrare, penetrare nelle ascelle per diventare le zampe anteriori del serpente e le due zampe del serpente allungarsi tanto quanto quelle dell’uomo si accorciano (diventando braccia umane). Poi le zampe posteriori del serpente, ben uniti e attorcigliate, diventano il membro virile che l’uomo nasconde, mentre l’infelice dannato del suo (membro) ne fa, ne produce due, che formano le due zampe posteriori del serpente.

Mentre il fumo (che favorisce le simultanee mutazioni come in un incantesimo) avvolge l’uomo e il serpente e li copre di un nuovo colore, e fa nascere la peluria umana nel serpente e la toglie all’uomo (l’uomo acquista il colore, l’aspetto del serpente e il serpente quello dell’uomo), ebbene, il serpente, diventato uomo, si drizza, si solleva dritto e l’uomo, diventato serpente, si affloscia e cade per terra senza per questo togliere, smettere di puntare malignamente gli occhi l’uno dall’altro, e mentre si guardano così intensamente, in maligna fascinazione, ognuno di essi muta aspetto, fisionomia, natura (l’uomo in serpente e viceversa). Il serpente diventato uomo, ritira, accorcia il muso, il volto verso le tempie e, dall’abbondante materia che si è ritratta verso le tempie escono, si formano gli orecchi sulle gote, che prima ne erano prive, non c’erano; con tutta l’altra parte di materia in eccesso e non ritratta indietro e rimasta in più, forma il naso sul volto e fa ingrossare le labbra per quanto basta, per quel che è necessario. (Intanto) quello che si è steso per terra (perché sta diventando serpente), allunga, spinge il muso in avanti e accorcia, ritira gli orecchi nella testa, proprio come fa la lumaca quando fa rientrare le sue corna; e la lingua che prima (il dannato) aveva unita e così svelta, pronta per parlare, adesso si divide in due, si biforca, mentre quella biforcuta del serpente si unisce; e intanto il fumo cessa, si arresta (insieme al suo maligno incantesimo, perché la trasmutazione è ormai compiuta).

L’anima del dannato (cioè di Buoso dei Donati oppure degli Abati) diventata bestia, cioè serpente, si dilegua, fugge velocemente sibilando per la bolgia, mentre il serpente divenuto uomo, gli va dietro parlando e sputando, sputando parole (velenose). Poi (Francesco Cavalcanti) ha girato, voltato le spalle appena formate al serpente e ha detto all’altro dannato (il terzo, quello che non ha subìto orribile metamorfosi, e cioè Puccio Sciancato, famoso ladro): Voglio che Buoso corra strisciando per questa via, sentiero, come ho fatto io (qui emerge lo spirito di rivalsa, di vendetta del dannato: c’è poca solidarietà e molta cattiveria anche in quel luogo).

Così, in questo modo (conclude Dante) ho visto i dannati della settima bolgia, gli uomini-feccia (zavorra è sinonimo di feccia) subire mutazioni e trasmutazioni; e chiedo scusa (al lettore) se la novità, la stranezza dell’argomento ha fatto fare un po’ di confusione alla mia penna nel descrivere (le orribili trasmutazioni). E sebbene, per quanto i miei occhi fossero alquanto turbati e l’animo commosso, smarrito, i due dannati che sono rimasti lì non hanno potuto allontanarsi, scappare così di soppiatto, inosservati, tanto da non riuscire a distinguere, a riconoscere che uno di essi è Puccio Sciancato; che è stato l’unico, dei tre dannati venuti prima, a non subire metamorfosi, mutazioni: l’altro (invece) è quello (Francesco Cavalcanti) per il quale tu, Gaville, ancora piangi, soffri (per il sangue versato per vendetta dei familiari di lui dopo il suo assassinio).

Con questa triste nota si chiude il canto-capitolo XXV. Francesco Cavalcanti, detto il Guercio, era (come gli altri) un gran ladro di famiglia ragguardevole (e, come l’altro, inserito negli intrallazzi politici dell’epoca), che pare sia stato ucciso dagli abitanti di Gaville, piccolo borgo del contado fiorentino, e che sia stato vendicato da suoi parenti con delle vere e proprie stragi.

Quello che, alla fine, vale sottolineare è il fatto che le inedite trasmutazioni create dal genio di Dante appaiono (nel macro) come una metafora, la metafora del caos e del disordine che regnano sul mondo e (nel micro) delle continue e pericolose metamorfosi che subiva il tessuto sociale, economico, politico e culturale di Firenze. Non dimentichiamo che il Poeta era molto perplesso e preoccupato per l’ascesa della gente nova con i suoi facili guadagni, il tanto disonesto denaro, ecc. e che la sua polemica e la sua corrosiva critica alla civiltà del denaro (e, soprattutto, di quello facile, accumulato anche con il furto e l’inganno) che si stava man mano imponendo a Firenze ma un po’ dapperttutto, in Italia e nel mondo, è sempre forte e presente nella Divina Commedia. Non a caso, il canto-capitolo successivo, inizia con un’invettiva polemicamente, amaramente e ironicamente dura contro l’amata Firenze, che il Poeta vede ormai in pericolosa, inarrestabile e irreversibile degenerazione, corruzione morale e politica.