Trebisacce-27/05/2023: Il Canto-capitolo XXIX. Cerchio ottavo, decima bolgia (di Salvatore La Moglie)

Il Canto-capitolo XXIX. Cerchio ottavo, decima bolgia. Siamo sempre in Malebolge e nel regno della Malizia e della Fraudolenza. La parentesi-digressione su Geri del Bello figlio di Alighiero I, cugino di primo grado del padre di Dante. Ad essere puniti sono i falsari: i falsatori di metalli, ovvero gli alchimisti, ma anche i falsatori di persone, di monete, di parole e di cose. Hanno il corpo ricoperto dalla scabbia e dalla lebbra e si grattano, in eterno, senza mai fermarsi, seduti per terra o camminando carponi. Il loro contrappasso (per analogia) consiste nel fatto che come in vita sofisticarono, deformarono e alterarono ingannevolmente cose e persone così, nell’Inferno, sono mostruosamente alterati e deformati nelle loro persone dalla scabbia e dalla lebbra. Griffolino d’Arezzo e Capocchio da Siena.

La molta gente e le diverse piaghe avean le luci mie sì inebriate, che dello stare a pianger eran vaghe; ma Virgilio mi disse: “Che pur guate? Perché la vista tua pur si soffolge la giù tra l’ombre triste smozzicate? Tu non hai fatto sì all’altre bolge: pensa, se tu annoverar le credi, che miglia ventidue la valle volge. E già la luna è sotto i nostri piedi: lo tempo è poco omai che n’è concesso, ed altro è da veder che tu non vedi”: La moltitudine dei dannati e la varietà e stranezza delle orrende ferite hanno riempito i miei occhi di lacrime, tanto che erano desiderose di soffermarsi a piangere; ma Virgilio mi ha detto: Che stai ancora a guardare così intensamente (Perché continui a guardare?) Perché i tuoi occhi, il tuo sguardo continua a soffermarsi, a stare fisso nel fondo della bolgia tra le malvage anime mutilate? Tu non ti sei comportato così nelle altre bolge: rifletti sul fatto che, qualora tu volessi contarle, osservarle tutte una per una, che la bolgia ha una circonferenza di ventidue miglia… (E, poi, tieni conto che) la luna è già sotto di noi (sul meridiano del Purgatorio, agli antipodi di Gerusalemme e, quindi, il sole è sopra la loro testa, e sono, perciò, tra l’una e le due del pomeriggio del sabato santo): il tempo che ci è ancora concesso, che abbiamo a disposizione è poco, e ci sono ancora tante altre cose interessanti da vedere che tu non vedresti (se continuerai a indugiare).

Dante cerca di giustificare il suo indugiare: “Se tu avessi”, rispuos’io appresso “atteso alla cagion per ch’io guardava, forse m’avresti ancor lo star dimesso”: Se tu avessi, gli ho subito risposto, fatto attenzione al motivo per cui io guardavo, forse mi avresti concesso ancora di fermarmi (a guardare). Intanto, Virgilio se ne va, riprende il cammino e Dante lo segue e, mentre cammina, gli dà la risposta per poi aggiungere (parte sen giva, e io retro li andava, lo duca, già faccendo la risposta, e soggiugnendo): “Dentro a quella cava dov’io tenea or li occhi sì a posta, credo ch’un spirto del mio sangue pianga la colpa che là giù cotanto costa”: Dentro quella bolgia, dove io tenevo gli occhi ben fissi, credo che un’anima appartenente alla mia famiglia, paghi per la colpa di aver seminato discordia, che laggiù viene fatta scontare così duramente.

Allora Virgilio gli dice: “Non si franga lo tuo pensier da qui innanzi sovr’ello: attendi ad altro, ed ei là si rimanga: ch’io vidi lui a piè del ponticello mostrarti, e minacciar forte, col dito, e udi’ ‘l nominar Geri del Bello. Tu eri allor sì del tutto impedito sovra colui che già tenne Altaforte, che non guardasti in là, sì fu partito”: D’ora in avanti, non riflettere, non pensare più a lui: pensa ad altro, e lui se ne stia là dove si trova: io, infatti, l’ho visto ai piedi del ponticello, additarti, indicarti col dito, con sguardo molto minaccioso, e ho sentito che lo chiamavano (da altri dannati) Geri del Bello. Tu eri, in quel momento, così preso nel sentire e osservare Bertram dal Bornio (signore del castello di Altaforte), che non hai guardato dov’era Geri fino a quando Bertram non si è allontanato.

Geri del Bello era stato ucciso per vendetta da un certo Brodaio dei Sacchetti e, secondo l’uso di allora (la vendetta privata, una vera e propria faida), un familare avrebbe dovuto vendicarlo uccidendo a sua volta uno dei Sacchetti. Tale vendetta sarebbe avvenuta solo nel 1310, cioè circa 30 dopo il suo assassinio e per questo Geri punta, con sdegno e con volto quasi minaccioso, perché certamente molto irato, il dito contro Dante: attendeva ancora di essere vendicato. La pace tra le due famiglie sarebbe stata siglata (per gli Alighieri) nel 1342 da Francesco, fratello di Dante. Il quale, per il suo forte sentire, la sua superiore cultura, per la sua alta moralità e umanità, nonchè per la sua levata concezione religiosa e spirituale non poteva certo avallare un istituto così barbarico, violento e incivile come quello della vendetta privata per cui, con il sangue versato, si lavava l’onore di una famiglia. Dante riesce a comprendere l’esigenza di giustizia per il parente offeso ma non lo spirito di vendetta che genera una spirale di violenza e sangue. Può comprendere ma non condividere. Pertanto, Dante si rivela, anche questa volta, più uomo della Modernità che non del Medioevo.

Nel replicare a Virgilio, Dante spiega le ragioni del dito di Geri puntato con sdegno verso di lui e anche il fatto di essersi mostrato più comprensivo nei suoi confronti: O duca mio, la violenta morte che non li è vendicata ancor per alcun che dell’onta sia consorte, fece lui disdegnoso; ond’el sen gio sanza parlarmi, sì com’io estimo: ed in ciò m’ha el fatto a sé più pio: O mia guida, la morte violenta non ancora vendicata da nessuno che, per legame di sangue, sia partecipe dell’onta, dell’offesa (subìta), lo ha reso sdegnoso e crucciato; per questo, come ritengo, egli se n’è andato senza rivolgermi la parola: e proprio per questo mi ha reso più generoso, più pietoso, più comprensivo nei suoi confronti.

Quindi i due Poeti continuano a parlare infino al luogo primo che dello scoglio l’altra valle mostra, se più lume vi fosse, tutto ad imo: fino all’inizio del luogo, del punto che dal ponte mostra, fa vedere l’altra bolgia (la decima), che si potrebbe vedere fino al fondo, se vi fosse più luce.

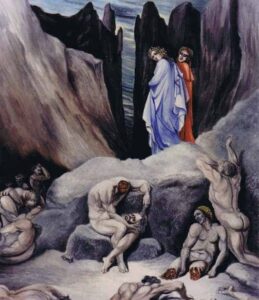

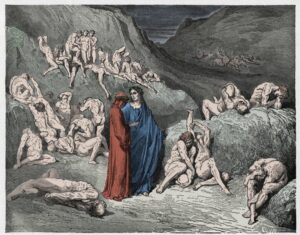

Quindi Dante ci introduce all’ultima bolgia, quella dei falsari, e ci fa conoscere la durissima pena e il grande dolore con cui questi dannati devono scontare in eterno la loro colpa, e non manca la puntuale similitudine, che ha il compito di rafforzare e completare meglio il drammatico, orribile quadro della situazione: Quando noi fummo sor l’ultima chiostra di Malebolge, sì che i suoi conversi potean parere alla veduta nostra, lamenti saettaron me diversi, che di pietà ferrati avean li strali; ond’io li orecchi con le man copersi. Qual dolor fora, se delli spedali di Valdichiana tra ‘l luglio e ‘l settembre e di Maremma e di Sardigna i mali fossero in una fossa tutti insembre, tal era quivi. E tal puzzo n’usciva qual suol venir delle marcite membre.

Noi discendemmo in su l’ultima riva del lungo scoglio, pur da man sinsitra; e allor fu la mia vista più viva giù per ver lo fondo, là ‘ve la ministra dell’alto sire infallibil giustizia punisce i falsador che qui registra. Non credo ch’a veder maggior tristizia fosse in Egina il popol tutto infermo, che li animali, infino al picciol vermo, cascaron tutti, e poi le genti antiche, secondo che i poeti hanno per fermo, si ristorar di seme di formiche; ch’era a veder per quella oscura valle languir li spiriti per diverse biche.

Qual sovra ‘l ventre, e qual sovra le spalle l’un dell’altro giacea, e qual carpone si trasmutava per lo tristo calle. Passo passo andavam sanza sermone, guardando e ascoltando li ammalati, che non potean levar le lor persone.

Io vidi due sedere a sé poggiati, com’a scaldar si poggia tegghia a tegghia, dal capo al piè di schianze macolati; e non vidi già mai menare stregghia a ragazzo aspettato dal segnorso, né a colui che mal volentier vegghia, come ciascun menava spesso il morso dell’unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor, che non ha più soccorso; e sì traevan giù l’unghie la scabbia, come coltel di scardova le scaglie o d’altro pesce che più larghe l’abbia: Quando siamo arrivati sopra l’ultima bolgia di Malebolge (chiostra: luogo chiuso come un chiostro, un convento e, infatti, poi parla di conversi), tanto che i dannati (conversi, come fossero frati, quelli senza ordine sacro; e qui c’è un po’ d’ironia) che vi stanno dentro possono apparire alla nostra vista, ai nostri occhi, (ebbene) lamenti insoliti, strani, terribili colpiscono il mio udito e mi commuovono come se fossero dardi muniti, alla loro punta, di pietà, per cui (per non sentire…) mi sono turato le orecchie con le mani. (I già citati Vallone e Scorrano spiegano bene il senso della sublime metafora: I lamenti scoccano come frecce…; e come le frecce feriscono con le loro punte di ferro, così feriscono questi lamenti simili a strali la cui punta è la pietà. Insomma, questi lamenti colpiscono con la forza della pietà che suscitano in chi li ascolta. Secondo il Sapegno, però, si tratterebbe di una pietà distante, oggettiva, connaturata alle cose in se stesse e non sofferta dall’animo umano che le guarda e lucidamente le descrive. Insomma, quella di Dante non è più la pietas dei primi canti, quella che prova, per es., per Francesca da Rimini).

Quale somma di dolore sarebbe se si potessero riunire in una fossa, in un sol luogo tutti gli ammalati degli ospedali della Valdichiana, della Maremma e della Sardegna, soprattutto tra i mesi di luglio e di settembre (quando di più la malaria e le epidemie infieriscono e imperversano), (ebbene) così, un tale dolore e una simile situazione c’era in quella bolgia, e da lì usciva una puzza talmente disgustosa simile a quella che si sprigiona, promana da membra, corpi putrefatti.

(Quindi) noi siamo scesi sull’ultimo, estremo argine della lunga serie di ponti, dal lato sinistro; e così (da quella posizione) i miei occhi hanno ho potuto vedere meglio, hanno potuto avere una visione più chiara, più nitida del fondo della bolgia, dove l’infallibile Giustizia, ministra di Dio, punisce i falsari, i falsatori, le cui colpe, nel mondo, sono annotate, registrate (nel grande libro dei peccatori; sono falsatori di ogni specie: di metalli, di persone, di monete, di cose, di parole).

Non credo che si potesse vedere cosa più triste, che potesse suscitare maggior pena la visione di tutto il popolo dell’isola di Egina appestato, colpito dalla pestilenza (voluta dalla gelosa Giunone per vendicarsi della ninfa Egina, di cui Giove si era invaghito), quando l’aria era tanto infestata, (piena di germi pestiferi), tanto che tutti gli animali, fino al più piccolo verme, morirono, e poi, gli antichi abitanti, così come sostengono, danno per certo i poeti (la sua fonte è Ovidio), sono rinati dalle formiche; (dunque, non credo che si potesse vedere cosa più triste) di quanta ce n’era da vedere, di quanta ne suscitava la vista, in quella tenebrosa bolgia, dove le anime sofferenti stanno ammucchiate, di qua e li là, in strane, diverse, orribili biche (proprio come le formiche, ma la visione sembra quella di un mostruoso, disordinato, caotico ammasso, coacervo di anime disperatamente tormentate). (L’orribile scena che i due Poeti vedono davanti ai loro occhi è quella di dannati che:) chi sul ventre e chi sulle spalle dell’altro dannato si appoggia (per sostenersi in qualche modo), chi si trascina carponi (e a stento) per la dolorosa via della bolgia.

Noi procediamo lentamente, adagio e in silenzio, senza parlare, guardando attentamente gli ammalati, gli appestati che non riescono a stare all’impiedi. Io ho visto, ho notato due dannati seduti, appoggiati l’uno sulla spalla dell’altro, schiena contro schiena, come sulla brace si appoggia un tegame, una teglia su di un’altra (per occupare meno spazio nel camino), (e questi due dannati) sono macchiati, ricoperti di croste secche delle piaghe (della scabbia o della lebbra) dalla testa ai piedi (cioè per tutto il corpo); e non ho mai visto strigliare così velocemente, frettolosamente da un garzone di stalla atteso (con impazienza) dal suo padrone, signore, né da uno stalliere che malvolentieri sta sveglio per terminare il suo lavoro, come ognuno di quei dannati passa rapidamente la punta acuta dell’unghia sul suo corpo per il grande prurito, che non conosce altro soccorso, rimedio, sollievo che i morsi delle loro unghie; e con le unghie fanno cadere le croste della scabbia così come un coltello fa cadere le scaglie della scardova o di altro pesce che le abbia ancor più larghe e dure.

Quindi, Virgilio si rivolge a un dannato (fingendo di non riconoscerlo) e gli chiede se sa se in quel posto orribile c’è qualche italiano, facendogli, alla fine, un ironico e sarcastico augurio per ringraziarlo della risposta che gli darà: O tu che con le dita ti dismaglie e che fai d’esse tal volta tenaglie, dinne s’alcun latino è tra costoro che son quinc’entro, se l’unghia ti basti etternalmente a cotesto lavoro: O tu che ti scrosti la pelle scabbiosa con le dita e che usi ogni tanto come tenaglie (per togliere la crosta), dicci se qualcuno che si trova qui dentro sono italiani; possano le tue unghie bastarti, per l’eternità, per questa fatica, per questo lavoro!…

Il dannato che risponde, piangendo (per il dolore e per la pena), è Griffolino d’Arezzo, alchimista vissuto nel 1200, che si era, per scherzo, vantato con Alberto da Siena (un nobile e ricco senese ma, pare, di poco senno) di essere capace di volare, ma non essendo riuscito nell’impresa di far volare Alberto, fu fatto processare e bruciare vivo come eretico (prima del 1272) dal padre di Alberto e, pare, dal vescovo di Siena, Bonfiglio, che gli voleva bene come un padre: Latin siam noi, che tu vedi sì guasti qui ambedue; ma tu chi se’ che di noi dimandasti?: Noi, che tu vedi così mal ridotti, così conciati mali, così sfigurati, siamo entrambi italiani; ma tu che hai chiesto di noi, chi sei?

E Virgilio: I’ son un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo, e di mostrar lo ‘nferno a lui intendo: Io sono uno che discendo con questo vivo di cerchio in cerchio (e di girone in girone), e intendo fargli da guida per mostrargli l’Inferno.

Al sentire che Dante è uomo in carne ed ossa, le anime hanno come un sussulto, un brivido: Allor si ruppe lo comun rincalzo; e tremando ciascuno a me si volse con altri che l’udiron di rimbalzo: Allora le due anime, muovendosi, hanno cessato di sostenersi l’un l’altro (si sono staccati); e ciascuno di loro, tremando (per il fatto di vedere un vivo lì; per altri: perché manca loro il reciproco sostegno), si è voltato, sbigottito, verso di me, come pure altri dannati che hanno sentito casualmente le parole di Virgilio. Il quale si accosta tutto verso Dante (a me tutto s’accolse) e gli dice di chiedere a quei dannati ciò che desidera (di’ a lor ciò che vuoli) e Dante, poiché Virgilio gliel’ha concesso (poscia ch’ei volse), incomincia (come altre volte, con una ironica captatio benevolentiae per far vuotare il sacco anche al dannato più restio): Se la vostra memoria non s’imboli nel primo mondo dall’umane menti, ma s’ella viva sotto molti soli, ditemi chi voi siete e di che genti: la vostra sconcia e fastidiosa pena di palesarvi a me non vi spaventi: Possa il ricordo di voi non dileguarsi dalle menti degli uomini, nella vita terrena, ma possa anzi vivere, durare per molti anni ancora, ditemi chi siete e di che città, regione: la vostra pena deturpante e ripugnante non vi renda restii di farvi riconoscere, di rivelare le vostre identità.

A parlare è, ancora una volta, Griffolino e Dante lo utilizza per lanciare un’indiretta accusa contro Siena e i Senesi: “Io fui d’Arezzo, e Albero da Siena mi fe’ mettere a fuoco; ma quel per ch’i’ mori’ qui non mi mena. Vero è ch’i’ dissi lui, parlando a gioco: ‘I’ mi saprei levar per l’aere a volo’; e quei, ch’avea vaghezza e senno poco, volle ch’i’ li mostrassi l’arte; e solo perch’io nol feci Dedalo, mi fece ardere a tal che l’avea per figliuolo. Ma nell’ultima bolgia delle diece me per l’alchimia che nel mondo usai dannò Minòs, a cui fallar non lece”: Io fui di Arezzo e sono stato fatto mettere al rogo (come eretico) da Alberto da Siena; ma non sono qui per la colpa per cui sono morto. Vero è che io (un giorno) gli ho detto, per scherzo, scherzando: io sarei capace di levarmi in volo, di volare nell’aria; e Alberto, che aveva poco senno e desiderio di volare (di indole capricciosa qual era…), volle che io gli mostrassi l’arte di volare; e solo per il fatto di non essere riuscito a farne un novello Dedalo (cioè per non essere riuscito a farlo volare), mi ha fatto condannare al rogo dal vescovo Bonfiglio, che gli voleva bene come un padre. Ma Minosse, al quale è impossibile sbagliare (nel giudicare, mentre la giustizia umana si rivela spesso fallace…), mi ha condannato a pagare nella decima bolgia per il peccato di alchimia da me praticata da vivo.

(C’era l’alchimia lecita, cioè l’estrazione dei metalli nobili, come l’oro e l’argento, dai minerali, e quella sofistica che consisteva, appunto, nel falsare e sofisticare i metalli: insomma, da una parte la scienza e dall’altra la pseudoscienza ai confini con la magia).

Dante trae dalle parole di Griffolino lo spunto per continuare a dir male dei malvagi Senesi e ironizzare anche sulla loro sostanziale leggerezza, futilità e vacuità, e, infatti, dice a Virgilio (ma lo vuole dire ai suoi contemporanei e ai posteri a futura memoria): Or fu già mai gente sì vana come la sanese? Certo non la francesca sì d’assai!: C’è mai stata gente così leggera, vacua, sciocca, senza cervello come i senesi? Certo così tanto neppure quella francese! (Che ha fama di esserlo…). Sentendo le mie parole, l’altro dannato con la lebbra o scabbia che dir si voglia, cioè Capocchio (alchimista senese, o forse fiorentino secondo alcuni commentatori, arso vivo anche lui nel 1293; potrebbe esser stato compagno di studi di Dante) ha risposto (onde l’altro lebbroso, che m’intese, rispuose al detto mio): Tra’mene Stricca che seppe far le temperate spese, e Niccolò che la costuma ricca del garofano prima discoperse nell’orto dove tal seme s’appicca; e tra’ne la brigata in che disperse Caccia d’Ascian la vigna e la gran fronda, e l’Abbagliato suo senno proferse. Ma perché sappi chi sì ti seconda contra i Sanesi, aguzza ver me l’occhio, sì che la faccia mia ben ti risponda: sì vedrai ch’io son l’ombra di Capocchio, che falsai li metalli con alchimia: e te dee ricordar, se ben t’adocchio, com’io fui di natura buona scimìa” (le parole di Capocchio, che vuole assecondare la scarsa simpatia di Dante verso i Senesi, forse affichè lo ricordi in bene nel dolce mondo, sono di un’ironia sferzante, fino al sarcasmo): (dei Senesi frivoli e dei privi di senno) devi escludere, togliere Stricca (forse Stricca figlio di Giovanni dei Salimbeni, podestà di Bologna tra il 1276 e il 1286; distrusse le ricchezze ereditate spendendo pazzamente e facendo vita godereccia insieme alla sua allegra brigata), che seppe fare le sue spese con moderazione, e il suo fratello Niccolò, che fu il primo a scoprire l’uso costoso dei fiori di garofano (nei cibi) nella città di Siena, (giardino) dove tali originalità attecchiscono bene e facilmente (cioè l’inclinazione al lusso e alla ghiottoneria); ed escludi anche la brigata (godereccia o spendereccia formata da 12 giovani-vitelloni di notevoli e potenti famiglie senesi che, in soli due anni, dilapidarono ben 216.000 fiorini!), nella quale Caccia d’Asciano ha dilapidato i vigneti e i poderi che possedeva, e anche Bartolomeo dei Folcacchieri, detto l’Abbagliato, che ha dimostrato, ha dato prova della sua saggezza.

Ma affinchè tu sappia chi è colui che tanto è d’accordo con te, ti asseconda nei confronti dei Senesi, contro i Senesi (fino ad imitare la tua avversione nei loro confronti…), aguzza bene la vista su di me, guardami bene, in modo che il mio volto possa darti da solo la risposta: così potrai vedere che io sono l’anima di Capocchio, che ho falsato i metalli con l’alchimia, e dovresti anche ricordare, se ti ho ben riconosciuto, che io sono stato, per naturale disposizione, un abile imitatore, contraffattore di uomini e di cose (come la scimmia, naturale imitatore dell’uomo)…

Ancora una volta, al centro dell’attenzione di Dante, nel suo infallibile mirino ci sono i ceti altolocati, le famiglie-bene, le classi dirigenti, i potenti e i loro sciagurati figli da jeunesse dorée che si davano alla bella e dolce vita, organizzando allegre brigate tanto dissennatamente spenderecce e goderecce al punto da dilapidare e scialacquare i grandi patrimoni familiari. Ancora una volta, emerge (tra le righe) l’avversione e la lotta fratricida tra i Comuni della Toscana, la dolorosa memoria delle sanguinose lotte tra di loro, tra guelfi e ghibellini, tra Bianchi e Neri che avevano lasciato una lunga scia di sofferenze, rancore, amarezze, spirito di rivalsa, ecc. oltre che di sangue e di morte. Infine, ancora una volta e come ormai sottinteso, emerge la superiore etica del Poeta, il rigoroso e inflessibile giudizio morale su uomini, fatti ed eventi lontani o a lui vicini con la condanna senza se e senza ma, perché la sua alta riflessione lo porta sempre, ogniqualvolta a pensare a quanto marcio, misero, infimo e simile alle bestie sia l’uomo quando non è sorretto dal buonsenso, dall’intelletto, dalla razionalità e, in una parola, dalla Ragione. Poi, se non è sorretto neanche dalla Fede, dalla Grazia divina, non gli resta che il buio totale: non potrà mai aspirare alla bellezza della visione di Dio, alla bellezza della beatitudine e della felicità celeste. E Dante era ben consapevole che, purtroppo, il mondo in cui viveva era un mondo senza Ragione e senza Dio.